カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (1)

- 2019年12月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (2)

- 2019年4月 (2)

- 2018年6月 (1)

- 2018年2月 (2)

- 2017年11月 (1)

- 2017年9月 (1)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (1)

- 2017年5月 (1)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年10月 (1)

- 2016年8月 (2)

- 2016年6月 (1)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (1)

- 2016年1月 (1)

- 2015年12月 (2)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (1)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (1)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (1)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (10)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (4)

- 2014年8月 (2)

- 2014年7月 (1)

- 2014年6月 (3)

- 2014年5月 (2)

- 2011年11月 (1)

最近のエントリー

HOME > ブログ > 咬み合せ・顎関節症 > お口の機能は生活機能 -木を見て森を見ず- 藤沢駅から江ノ電で鵠沼駅へ あらやしき歯科医院

ブログ

お口の機能は生活機能 -木を見て森を見ず- 藤沢駅から江ノ電で鵠沼駅へ あらやしき歯科医院

それとも、歯の心配をすることなくずっとおいしく何でも食べられる生活にしたいですか?

むし歯で歯に穴が開いたり、歯を失ってしまったら、その欠損の大きさに合わせてさまざまな方法で機能回復に努めます。小さな詰め物から総入れ歯まで、材料や方法は多種多様です。

むし歯で歯に穴が開いたり、歯を失ってしまったら、その欠損の大きさに合わせてさまざまな方法で機能回復に努めます。小さな詰め物から総入れ歯まで、材料や方法は多種多様です。歯科治療では“かみ合わせ”が重要な要素になります。歯にかかる力のバランスが悪いと歯が壊れたり、顎の関節に影響が出たり、平衡感覚や全身のバランスを失うこともあります。病気の原因や良好な予後に関連しますので、ただ「無くなったところを補えばよい」というものではありません。

歯科領域は、摂食・咀嚼・嚥下だけでなく、発音・構音・会話や呼吸、審美性・感情表現などのコミュニケーションに関する要素、脳への刺激・ストレス発散・力の発生…など、多くの機能と結びついています。

1本の歯を一所懸命に治療することは、もちろん大事です。しかし、1本の歯は、これらの機能を構成する1つのパーツにすぎないのです。全体の機能やバランスを見て局所の修復を行うことが重要です。

では、物理的な力によって歯を失ってしまうことを防ぎ、安定した状態を長く保つにはどうすれば良いでしょうか?

あごの運動と歯の位置関係のバランスを確認する必要があります。

頭の基準をとってあごの動きを再現する装置にお口の模型をつけます。そうすると“あごの閉じたい位置”と“歯の噛みたい位置”のズレや“前歯と奥歯の役割分担”がどうなっているか?などいろいろなことが診てとれます。かみ合わせに関する十分な診査・診断を行って初めて、治療計画が立案できるのです。

ずっと歯医者に通っているのに、毎度行き当たりばったりの部分的な治療で、一時は良くなったように感じても、年を追うごとにお口の状況が悪くなってしまう。そのような経験をしていませんか?

ずっと歯医者に通っているのに、毎度行き当たりばったりの部分的な治療で、一時は良くなったように感じても、年を追うごとにお口の状況が悪くなってしまう。そのような経験をしていませんか?歯科治療を成功させ長持ちさせるには“細菌感染の除去”と“いかにして歯にかかる力をコントロールするか?”が重要です。

そのためには、十分な診査が欠かせません。

お口の機能は『生活機能』です。単なる歯の数合わせではなく、顎口腔系が持つ運動や機能などの全体のバランスを考えた治療が大切です。

お口の機能は『生活機能』です。単なる歯の数合わせではなく、顎口腔系が持つ運動や機能などの全体のバランスを考えた治療が大切です。歯科医院は『問題点を明確化し、集中的に治療して、再治療の無いように予防していく』ために利用しましょう!

カテゴリ:

2015年2月 1日 14:50

同じカテゴリの記事

ドイツ式入れ歯に関する出版のお知らせ

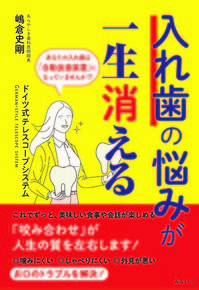

8月21日に株式会社みらいパブリッシングより本を出版することになりました!

タイトルは『入れ歯の悩みが一生消える-ドイツ式テレスコープシステム-』です。

本を出版するというのは非常に大変な作業ですね。

自分の経験からドイツ式入れ歯を言語化し、患者さんとの実体験を足し、試行錯誤しながら文章にしていきます。なので、構想から約2年、実際に執筆を始めてから1年半というかなりの時間がかかってしまいました。

とにかく文章を書くことに慣れていないため、診療の合間や仕事が終わってからの時間に調べ物をしたり執筆したりするのはとても大変でした。

今年は新型コロナの緊急事態宣言によって、学会発表が無くなり、講師を務める予定だったセミナーが延期になりました。そのおかげで、学会発表やセミナーの原稿を作る時間が無くなり、この本に専念することができました。今回の騒動がなければ、まだまだ執筆を終えられていなかったかもしれません。

内容は -ドイツ式テレスコープシステム- というと、なんだか難しく、とっつきにくいように感じるかもしれませんが、日ごろから患者さんに説明しているような内容を中心に、さらには治療の実例を交えて、歯の悩みやお口のトラブルの解消につながることを願って、なるべくわかりやすく書きました。

読んでみたいと思われたら、ぜひ以下の画像をクリックしてAmazonでお買い求めください。そして感想をお寄せいただけましたらうれしいです。

もっと本の内容を知りたい、あるいは、プレゼントに興味あると思われた方は、こちらからお願いします。(入れ歯の悩みが一生消える〜ドイツ式テレスコープシステム〜/ヨミトク)

もっと本の内容を知りたい、あるいは、プレゼントに興味あると思われた方は、こちらからお願いします。(入れ歯の悩みが一生消える〜ドイツ式テレスコープシステム〜/ヨミトク)公式のフェイスブックでも情報を発信しています。

よろしくお願いします。

2020年8月12日 21:11

義歯を入れた後は!ドイツ式入れ歯テレスコープ義歯を使って変わったこと_藤沢・横浜・鎌倉・辻堂・茅ケ崎の高機能ドイツ式義歯専門医院

数年前にドイツ式入れ歯のリーゲルテレスコープ義歯を作製しました。

リーゲルテレスコープ義歯による治療が終わってからは、ずっと、定期的にメンテナンスで通われています。

先日のメンテナンスの時も

「咬み合わせを治してもらって、良く噛んで食べるようになりました。

以前はカレーを飲むように食べていましたが、今はしっかり噛んで食べています。

以前は胃薬を常に飲んでいましたが、いつの間にか全然飲まなくなりました。

しっかり噛むようになったからだと思います。

意識してないところでも、良くなっているみたいです。」

というお話をしてくれました。

しっかりと噛む。咀嚼するということは、胃腸の消化吸収に大きく影響します。

食べ物を咀嚼するという行為は、食べ物を細かく砕いてすり潰し、

唾液に含まれる消化酵素としっかり混ぜ合わせ、

消化機能の最初の重要な役割を行っています。

しっかりと噛めるって大事ですよね。

@arayashiki_dental_clinic

0466-51-3622

#あらやしき歯科医院

#入れ歯

#テレスコープ義歯

#ドイツ式入れ歯

#歯医者

#リーゲルテレスコープ義歯

#telescopicdenture

2020年7月10日 15:40

入れ歯でお悩みのあなたへ・人生の喜びや楽しみを回復する歯科医療セミナー

動画をご覧いただきありがとうございます。

29分5秒からの内容は、入れ歯ではない方でも、歯科治療を受ける前に必ず確認してください。

お問い合わせはこちらまでお願い致します。

0466-51-3622

トップページに初回入れ歯相談用フォームもあります。

メールでのお問い合わせはこちらです。

あらやしき歯科医院 神奈川県藤沢市片瀬5-5-3

江ノ電 鵠沼駅 徒歩4分 です。

東口を出て、電柱看板の案内をたどると、わかりやすいです。

医院の前に駐車スペースもあります。

ぜひ、お気軽にご連絡ください。

2019年4月23日 15:59

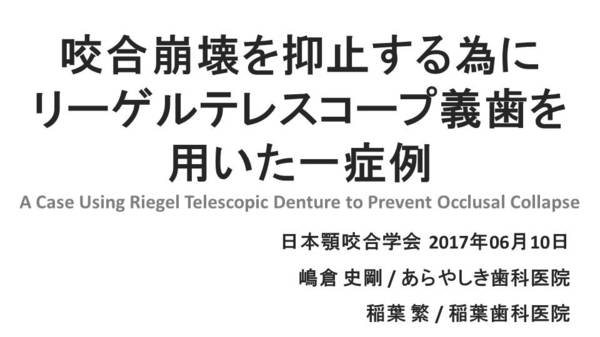

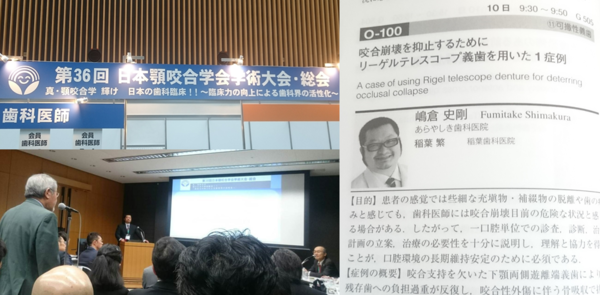

第36回 日本顎咬合学会学術大会にて学会発表しました 2018/06/10

第36回 日本顎咬合学会会学術大会にて、症例発表をさせていただきました。

今回の発表は、症例を通して

・クラスプ義歯の危険性

・術前の診査・咬合診断による、問題点と治療計画を視覚化することの重要性

・口腔環境の長期維持安定にリーゲルテレスコープが有効

といったことについて発表させていただきました。

今後も学会発表できるように、根拠のある診査・診断と治療の結果を日々、積み重ねて行きたいと思います。

ありがとうございました。

2018年6月13日 16:36

かみ合わせの治療に重要な実習に参加しました

7月最終週の週末に、オーストリア咬合学に基づく咬合(咬み合わせ)理論を学ぶ実習に参加してきました。

咬合理論について深く学び探究することが、歯の咬み合せを治療するために、大変重要です。。

今回の講師は、榊原 功二 先生。

榊原先生は、シークエンシャルオクルージョンという咬み合せ理論の開祖、ウィーン大学教授のルドルフ・スラビチェック博士に師事し、ヨーロッパで活躍していた技工士です。

主に噛んで上下のストップになる部位、顎が運動したときに接触・誘導する部位、一歯ずつの役割やおのおの歯の形態の意味などを考慮しながら、ワックスを盛足して歯を作り上げます。

正しい咬合を付与する方法みついて、模範を示しながら具体的にご教示していただき、知識のさらなる向上とインスピレーションをいただきました。

今回の実習で得られた知識やテクニックを皆様に還元できるよう、継続は力なりでがんばって参ります。

ありがとうございました。

2017年8月21日 16:00